目次

防災の日の由来

9月1日は「防災の日」として、日本全国で防災意識を高める取り組みが行われています。この日が選ばれた背景には、1923年(大正12年)に発生した関東大震災があります。死者・行方不明者10万人以上を出した大災害は、人々に自然の脅威と防災の重要性を強く刻みつけました。その後、1960年に政府が9月1日を「防災の日」と定め、災害への備えを呼びかける日となったのです。

自然災害と向き合う日本

日本は地震や台風、大雨など自然災害が多発する国です。特に9月は台風シーズンの真っただ中にあたり、防災への意識を高めるには最も適した時期といえます。地震や豪雨による被害は突然やってきますが、事前の備えによって被害を軽減することは可能です。

家庭でできる防災の備え

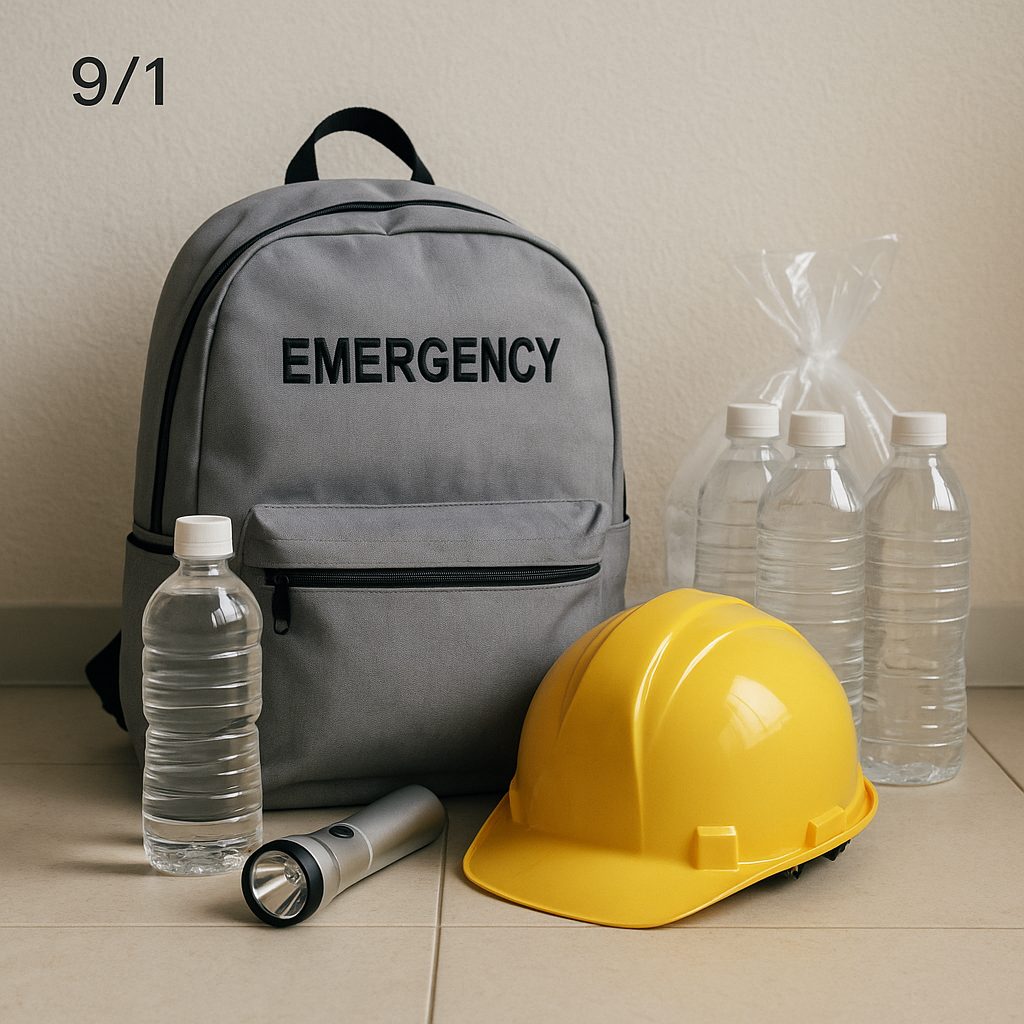

防災の日をきっかけに、家庭でも防災グッズや非常食の点検を行うことが推奨されています。懐中電灯や乾電池、飲料水や非常食はもちろん、モバイルバッテリーや常備薬も忘れてはいけません。また、家族で避難場所を確認しておくことも重要です。災害発生時には通信が困難になることも多いため、安否確認の方法を話し合っておくと安心です。

学校や地域での取り組み

防災の日には、全国各地の学校や自治体で避難訓練や防災訓練が実施されます。これは、いざという時に冷静に行動できるよう、身体に防災行動を染み込ませるための大切な機会です。地域ぐるみで防災意識を高めることが、災害に強い社会を築く第一歩といえるでしょう。

まとめ

「防災の日」は、過去の大災害の教訓を思い出し、未来の災害に備えるための日です。年に一度のこの機会を大切に、家庭や地域で防災への意識を高め、いざという時に命を守る行動が取れるよう準備しておきましょう。