2025年– date –

-

11月13日はうるしの日──日本の美を支える“かぶれる樹液”の不思議

平安時代に始まった漆の物語 11月13日は「うるしの日」。この日は、平安時代の皇子・惟喬(これたか)親王が、漆や漆器の製法を学び、技術の神として祀られたことにちなむといわれています。古来、日本では木の樹液である漆を使って器や仏像、建築物を仕上... -

11月12日は洋服記念日──和装から洋装へ、日本の服飾文化が変わった日

明治の文明開化がもたらした“装いの革命” 11月12日は「洋服記念日」。1872年(明治5年)のこの日、明治政府が「礼服ニハ洋服ヲ採用ス」と布告を出し、公式の場では洋装を着用することが定められました。この布告により、日本の服装文化は大きな転換点を迎... -

11月11日は電池の日──エネルギーを支える小さな力に感謝する日

電池の日とは? 毎年11月11日は「電池の日」。この日は日本乾電池工業会(現在の一般社団法人 電池工業会)が1986年に制定しました。由来はとてもユニークで、乾電池の「+(プラス)」と「−(マイナス)」の記号を漢数字に置き換えると「十一十一」となる... -

11月10日はエレベーターの日──日本初の電動式エレベーターが登場した日

日本初のエレベーターが浅草に誕生 1890年(明治23年)11月10日、東京・浅草にあった「凌雲閣(りょううんかく)」という高層建築で、日本初の電動式エレベーターが一般公開されました。この日を記念して、後に日本エレベーター協会が「エレベーターの日」... -

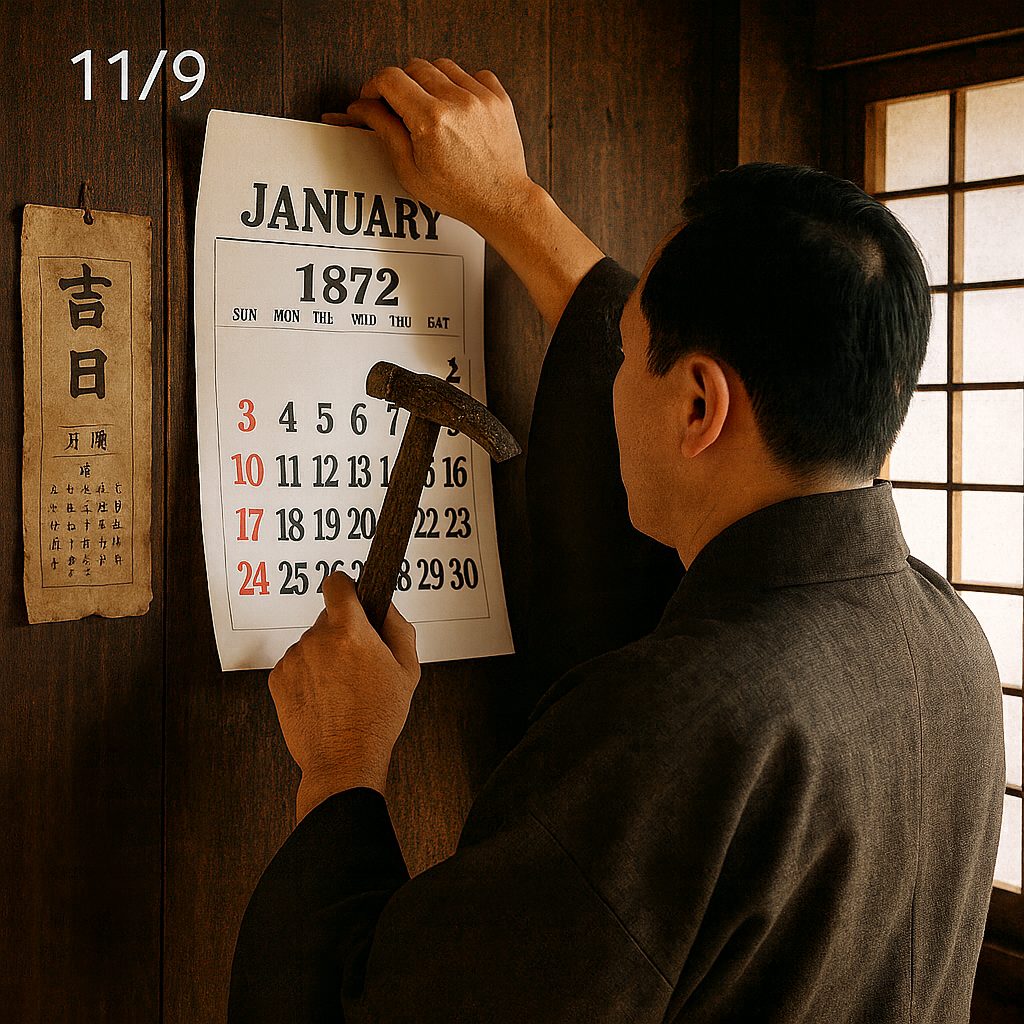

11月9日は太陽暦採用記念日──日本の暦が新しくなった日

明治時代、日本の時間が変わった日 1872年(明治5年)11月9日、日本政府はそれまで使われていた旧暦(太陰太陽暦)をやめ、新しい太陽暦(グレゴリオ暦)を採用することを布告しました。これにより、明治6年1月1日が新暦1873年1月1日と定められ、日本の暦... -

11月8日はレントゲンの日──X線発見がもたらした医学の革命

レントゲン博士の偉業 1895年11月8日、ドイツの物理学者ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン博士は、偶然にも新しい種類の放射線を発見しました。彼が見つけたこの未知の光線は「X線(エックス線)」と名付けられ、当初は何が原因で生じるのか分からない... -

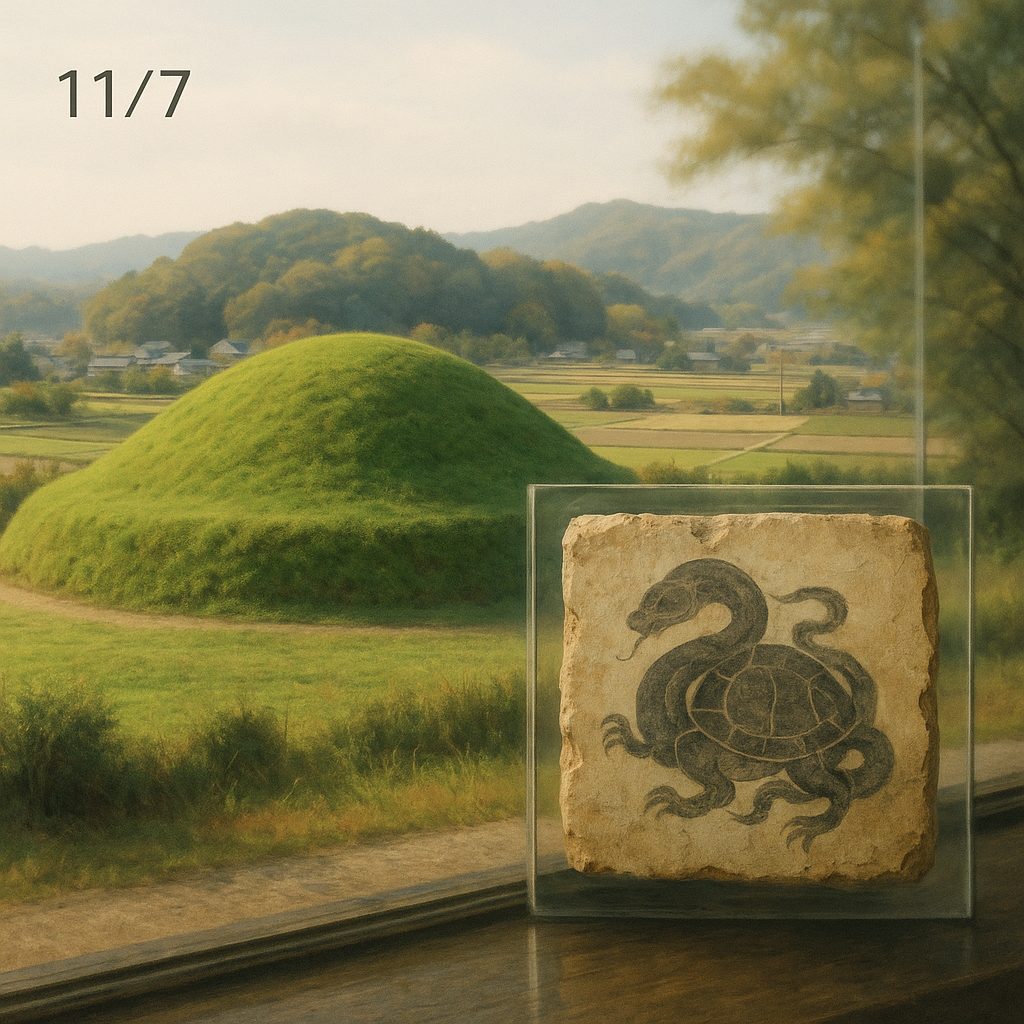

11月7日はキトラ古墳・玄武発見の日──文化財保存が教えてくれた「発見のその先」

壁画発見の衝撃と喜び 1983年11月7日、奈良県明日香村のキトラ古墳で、石室の北壁に描かれた「玄武(げんぶ)」が発見されました。ファイバースコープによる非破壊調査で初めて確認されたその姿は、1300年以上もの時を経て現れた古代の絵画芸術の奇跡とし... -

11月6日はアパート記念日──日本初のアパート「上野倶楽部」に見る住まいの変遷

日本初のアパート誕生の日 1910年(明治43年)11月6日、東京・上野に日本で初めての木造アパート「上野倶楽部(うえのくらぶ)」が完成しました。この日を記念して制定されたのが「アパート記念日」です。上野倶楽部は、現在のような集合住宅の先駆けとし... -

11月5日は電報の日──手紙より早く、電話よりもフォーマルな通信手段

電報の日の由来 11月5日は「電報の日」。その理由は、かつて日本で電報を申し込む電話番号が「115(いい電報)」だったことに由来します。日本電信電話公社(現在のNTT)が1988年に制定し、電報の歴史や意義を振り返る日として親しまれています。明治初期... -

11月4日は消費者センター開設記念日──安心して暮らすための「相談窓口」のはじまり

消費生活を守る第一歩 1965年11月4日、日本で初めての「消費生活センター(生活科学センター)」が東京都に設立されました。この日を記念して制定されたのが「消費者センター開設記念日」です。戦後の高度経済成長期、人々の暮らしは豊かになる一方で、悪... -

11月3日は文化の日──自由と平和を愛し、文化を育む祝日

文化の日の由来 11月3日は「文化の日」。この日は1946年、戦後日本の新しい憲法である「日本国憲法」が公布された日にちなんで制定されました。憲法の理念である「自由と平和」を尊重し、文化の発展を願う意味が込められています。1948年に国民の祝日とし... -

11月2日は習字の日──美しい文字と心を育む日

書の文化をたたえる日 11月2日は「習字の日(書道の日)」です。「いい(11)もじ(02)」という語呂合わせから、日本の文字文化を見直し、美しい字を書く楽しみを広めようと制定されました。近年ではデジタル機器の普及により、手書きの機会が減っていま...